|

2009年・四国の旅日記です。 |

|---|---|

| ホーム > 旅日記 > 2009GW 四国の旅 | |

2009GW 四国の旅5月3日とりあえず今夜も連泊なので、テントはそのままで出発する。R56を南下、窪川からR381に入り向かった先は道の駅「四万十大正」。正確に言うと、お目当てはすぐ近くにあるという轟公園内の「石の風車」。以前テレビか何かで見た記憶があったので、どんな物かナマで見てみたかったという訳。 道の駅では何やらイベントが行われるらしく、交通整理員2名とイベントスタッフ数名が準備に勤しんでいたが、それを横目に道の向かいにある轟公園に行く。公園は一段高い場所にあるので、道の駅からは公園内は見えないので、長い急坂を歩いて登る。 轟公園案内看板を見ると轟公園は石の風車のある多目的広場の他に、フィールドアスレチックや郷土資料館等があるが、全部回ってる時間が無さそうなのでとりあえず石の風車を見に多目的広場へ。 これが多目的広場の片隅にある石の風車二つのうちの、大きいほう。確かに石で作られているし、正面から風が当たると反時計回りに回転する方向に力が加わる形状になっている。 これが多目的広場の片隅にある石の風車二つのうちの、大きいほう。確かに石で作られているし、正面から風が当たると反時計回りに回転する方向に力が加わる形状になっている。しかしほとんど無風状態だったので、残念ながら風車は回っていなかった。とても手が届かない高さなので、手で回す事も不可能。 ちなみに高さ5m、羽根の直径は1.8m、重さ18.5tで、世界最大級の石の風車なのだそうな。 風車はどうやって支持しているのか、支柱と風車の間を観察してみたが、金具があるのは分かったがそれ以上は良く見えなかった。 風で回るという事は、高精度のベアリングか何かで支持されているんだろうけど・・・。  一段下には、石の風車がもう一つある。こっちはずっと小さくて作りもちょっと雑・・・と言うか風化したような感じ。 一段下には、石の風車がもう一つある。こっちはずっと小さくて作りもちょっと雑・・・と言うか風化したような感じ。なぜここに石の風車なのか? ・・・というのは、実は私にもよく分かりません(^_^;) 資金源は、ネット情報では「ふるさと創生資金」らしい。 まぁ何にせよ、国道から見えるようにするとか、もう少し目立たせればもう少し注目されるようになると思うんだけどねぇ・・・。観光シーズン真っ只中ではあるが、他に観光客らしき人は熟年夫婦が一組だけだった。他の時期はまた様子が違うのかもしれないが。  R381を更に西へ走る途中、こんな風景に遭遇。 R381を更に西へ走る途中、こんな風景に遭遇。谷に長いケーブルを張り、それに鯉のぼりがすらっと並ぶこの光景はなかなか壮観。もちろん初めて見る光景ではないし私の地元でも同様の物はあるのだが、これほどの規模のものは無い。 以前も書いたような記憶があるが、現在は鯉のぼりもこっちのほうが気持ち良く泳げるのかもしれない。  で、下の広場では何やらイベントが行われていた。 で、下の広場では何やらイベントが行われていた。子供向け遊具の他に露店がでている。会場内に軽トラが何台も置いてある事と、時間的に準備の真っ最中か?(ちなみに午前9時) ちょっと見ていっても良かったが、他にも立ち寄りたい所があったので、更に西へ向かって走り始めた。 ライダーズイン四万十(TMのP89-L-7)の西側には、川平トンネルと四万十トンネルがあるが、この二つのトンネルは意外と新しい(川平トンネル:1995年、四万十トンネル:2007年)。で、開通前のR381旧道は川に沿って大きく山を迂回している道で、TMではオススメルートにもなっている。  ・・・という訳で私としては当然旧道に入っていくが、旧道はこんな感じ。 ・・・という訳で私としては当然旧道に入っていくが、旧道はこんな感じ。一車線幅の狭い道だが交通量もほとんど無く、距離はそれほど長くは無いがマイペースで走るにはむしろ好都合。広くて快適な道を走るのに飽きたら、こういった旧道を走るのも良いもの。 堂の坂(どうのさこ) 堂の坂は日本の棚田百選に選ばれた場所なのであるが、知名度としては今ひとつ。そんな訳で観光客の姿は全く無いのだが、個人的にはこちらのほうがゆっくり見られてありがたい。 堂の坂は日本の棚田百選に選ばれた場所なのであるが、知名度としては今ひとつ。そんな訳で観光客の姿は全く無いのだが、個人的にはこちらのほうがゆっくり見られてありがたい。ちなみにここに水田が開発されたのは、農業環境整備センターのHPによると中世(平安〜室町)で、かなり長い歴史があるようだ。 過去に石川県輪島市の「白米の千枚田」、三重県紀和町の「丸山千枚田」を見てきたが、それらとは違いここの棚田は全体が尾根の間の谷間に作られている。  その為に一つ一つの田が弓形になっていて、独特の景観を作り出している。・・・が、県道からだと良く見えないので、とりあえず上に登って行ってみる。 その為に一つ一つの田が弓形になっていて、独特の景観を作り出している。・・・が、県道からだと良く見えないので、とりあえず上に登って行ってみる。登っていく道は民家の間を通るモロに生活道路なので、アクセルを目一杯絞り歩くような速度で急坂を登る。 右写真は棚田の上端ではないものの、かなり高い場所まで登った場所。ここからだと独特の景観のほぼ全体が見渡せる。 時期的に田植えが終わったばかりで、中には水すら入れられていない田があったりして少し物足りない感じ。これが8月辺りになれば、稲の緑と石垣のグレーのコントラストが綺麗だと思う。

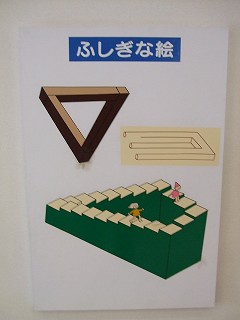

R197に出て、道の駅「きなはい屋しろかわ」で昼メシ休憩。 R197に出て、道の駅「きなはい屋しろかわ」で昼メシ休憩。食したのは、「焼き豚ちまきバーガー」。どんな物かは右写真を見てもらうとして・・・。「バーガー」とは言っても、具がパンではなくご飯で挟んである。 最初は「え?」という感じだったんだけど、濃厚な味わいで結構美味しくいただきました。 売店での調理は「レンジでチン」なんだけど、加熱時間が長いのか包装紙の外側からでも手で持てない程の熱さなのは参った・・・。 城川視覚体験館&地質博物館道の駅のすぐ先で県道2号線に右折し、向かったのは城川視覚体験館。TMでは「地質館びっくりハウス」と書かれている所で、P89-J-1。山中の狭い道を走った先にある。 これが城川視覚体験館。入口が二つあって、右側は斜めになっているが、理由は後から書くとしてとりあえず本館(?)のほうに入る。 これが城川視覚体験館。入口が二つあって、右側は斜めになっているが、理由は後から書くとしてとりあえず本館(?)のほうに入る。入場料は100円で、黄色い箱に料金を投入するんだけど・・・これ、単なるおみくじの自動販売機だったりする(^_^;)  展示物は・・・正直言って 展示物は・・・正直言って中には右写真のような中心部から外殻に向けてゆらゆらと放電している器具があり、これは目を引くのだが・・・  後はこんな絵がいくつか展示・・・と言うか壁に掛けられていたりとか。 後はこんな絵がいくつか展示・・・と言うか壁に掛けられていたりとか。それから内側が鏡になった三角柱状の展示物(つまり大きな万華鏡)とか。 小さな子供には良いかもしれないが、大人にはちょっと・・・。  右写真のボックスには「とけあう顔」と書かれていますが、左右に椅子があって互いに向き合って座ると、自分の顔と対面に座った人の顔が溶け合って見える・・・というものなんだけど、おそらくハーフミラーの使い方を工夫しているんだろうな、と予想ができてしまう。 右写真のボックスには「とけあう顔」と書かれていますが、左右に椅子があって互いに向き合って座ると、自分の顔と対面に座った人の顔が溶け合って見える・・・というものなんだけど、おそらくハーフミラーの使い方を工夫しているんだろうな、と予想ができてしまう。これもどっちかと言うと子供向けという感じ。大人には物足りないですなぁ。 室内はガランとした感じで壊れている展示物も多く、正直言ってこれで入場料100円・・・というのは抵抗があったりする(汗) 予算の関係もあるかもしれないが、大人も満足できるように工夫して欲しい所。 それから、何でこんな山の中で「視覚体験館」なのかも今ひとつ理解できなかった。視覚体験自体は面白いと思うのだが。  駐車場の一段下には、地質博物館がある。私としては、こちらのほうが見応えがあった。入館料は300円で、写真左側の建物にある受付で支払う。 駐車場の一段下には、地質博物館がある。私としては、こちらのほうが見応えがあった。入館料は300円で、写真左側の建物にある受付で支払う。実はなぜここに地質博物館があるのか、最初は分からなかった。しかし中の展示を見て何となく理解した。 ここで詳しく書くのもアレなので、詳細はここのHPにて。 西予市立城川地質館ホームページ 要は関東〜西日本に散在する「黒瀬川構造帯」は独立した一つの陸地が起源で、それは「黒瀬川古陸」と呼ばれる。黒瀬川古陸は元々赤道付近にあり、二億年以上前に元の大陸から分離、速いスピードで北に移動して一億年以上前に現在のユーラシア大陸の日本付近に衝突、後に日本列島を形成する大きな横ズレ断層によって、黒瀬川構造帯が形成された・・・と言った所か(解釈が間違ってたらゴメンナサイ)。 ちなみに黒瀬川というのは、前述の道の駅「きなはい屋しろかわ」の横を流れる川の名前。そのような由来からここに地質博物館を作ったのだろう。  地質博物館の館内は、定番(?)の大陸移動に関する説明に他に、各種化石や鉱物の展示がある。 地質博物館の館内は、定番(?)の大陸移動に関する説明に他に、各種化石や鉱物の展示がある。右写真はアンモナイトの化石。写真でよく見る化石とは違い、小さなアンモナイトが群集していてそのまま化石になっている。 ちょっと気持ち悪い感じもするが、これはこれで面白い。 他には恐竜の卵の化石とか、トンボの化石等があり、興味深く見学。  鉱物関連の展示も、個人的に結構面白かった。左写真はオケナイトという鉱物。空洞になった石の中の、ふわふわした物がそう。 鉱物関連の展示も、個人的に結構面白かった。左写真はオケナイトという鉱物。空洞になった石の中の、ふわふわした物がそう。私自身は詳しい事は知らないが、針状の結晶が放射状に固まったもので、触るとふわふわした感触なのだとか。 もちろんここのオケナイトはケースの中なので、手を触れるのは不可。ちょっと残念。  ちょっと驚いたのがこれ。分かる人も多いと思うけど、これはアメジストの原石。 ちょっと驚いたのがこれ。分かる人も多いと思うけど、これはアメジストの原石。しかも剥き身でそのまま置いてあるし(汗) アメジストって、宝石なんだけど・・・(^_^;) まぁちゃんとカットして研磨して初めて宝石としての価値が出るんだけど、原石とは言え少々無造作な展示に驚いたのも事実です。 他にもメノウ等が展示されてます。  館内を時計回りにぐるっと回ってきて終わりに近い所の床に置かれているのは、珪化木。見た目は樹木だが完全に石化していて、指で叩くと「カンカン」と「コンコン」の中間みたいな音がする。 館内を時計回りにぐるっと回ってきて終わりに近い所の床に置かれているのは、珪化木。見た目は樹木だが完全に石化していて、指で叩くと「カンカン」と「コンコン」の中間みたいな音がする。もちろん手触りも完全に石で、重量も相当なものだ。 これは太古に埋もれた樹木が長い年月を経て、姿はそのままに二酸化珪素(俗にシリカと言う)に変化したものなんだけど、実物を見るのは初めて。 見た目はまるっきり樹木なのに触感と重量感は岩石。そのギャップを楽しませていただきました。  最後に、視覚体験館のビックリハウス内へ。 最後に、視覚体験館のビックリハウス内へ。入口が斜めになっているので、どういうものかは想像がついていたが、あえて最後まで入らずに取っておいた(^_^;) 見ての通り床が斜めになっており、2ヶ所の出入り口と階段と手すりと天井は床が基準になっている。その一方で柱と柵は地面が基準になっている。 たったこれだけの事なのだが、中に一歩入った途端に平衡感覚がおかしくなり、「おととととっ」と床の傾いている方向へコケそうになる。 正直言って「大した事は無いだろう」とナメていたんだけど、これがなかなかどうして。  左の写真は床を基準に撮ったものなんだけど、左の黒い瓶の中の水を柄杓を使って竹の樋に流すと、水は樋の高いほうへ流れて右側の白い瓶に流れ落ちる。 左の写真は床を基準に撮ったものなんだけど、左の黒い瓶の中の水を柄杓を使って竹の樋に流すと、水は樋の高いほうへ流れて右側の白い瓶に流れ落ちる。もちろんこれは平衡感覚がおかしくなっている事による錯覚に過ぎないんだけど、分かっていても「水が低い所から高い所に流れる」のに違和感が出てくるのは仕方が無いだろう。 実は一通り見学を終えてからも、すぐに出発できなかった。最後にビックリハウスを見学したので、平衡感覚が完全に戻るまでバイクに乗るのはヤバそうだったからだ(汗)。 思わぬ所で足止めを食らう事になってしまった・・・。 で、天満宮前キャンプ場に戻ってきて驚いた。 自分のテントのすぐ横、1mも離れていない所にファミリーのテントが張られ、しかもBBQコンロの煙が自分のテントのほうに流れてきている・・・。しかし既に二泊分の料金を払っているので、他のキャンプ場に移動するのもちょっと癪だ。 速攻でテントの引越しを決意。大汗かきながら先に荷物を移動させ、空になったテントを担いで引越し先へ。  で、引越し先はここ(右写真)。ちなみにキャンプ場内ではありません。キャンプ場道向かいの天満宮の参道の脇。 で、引越し先はここ(右写真)。ちなみにキャンプ場内ではありません。キャンプ場道向かいの天満宮の参道の脇。キャンプ場内はファミリーで溢れかえり、2人用テントなら張れない事は無かったのだが落ち着いてキャンプできそうに無かったので、仕方なくここに移動。 もちろん、キャンプ場管理人さんの許可は取ってある。 しかし意外な事に、こっちのほうが快適だった。思いっきり道の脇なんだけど、通るのはキャンプ場利用者の他は地元の車とバスが時々通るだけ。喧騒が溢れかえるサイト内より、こちらのほうがずっとマシでした。 [ 5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 ] |

リンク■ホーム■旅日記TOP コンテンツ内リンク・5/1・5/2 ・5/3 ・5/4 ・5/5〜6 |

| ▲ページ先頭に戻る |